身内探しと男女の再会 【能楽観賞日記】#58

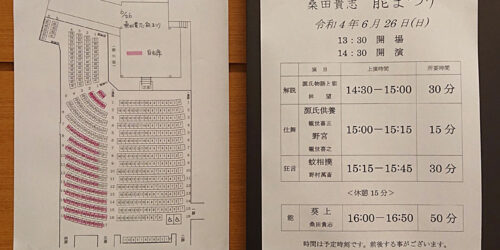

能を知る会 鎌倉公演

鎌倉能舞台

2023年5月11日(木)

朝の部 10:00開演/昼の部 14:00開演

曜日的に有給取れるか微妙だったのですが、昨年に続いて今年も無事、鎌倉へ行くことができました。

ちなみに、この日は朝方に地震があって、予定より少し早く起こされたんですよね…。んで、少し早めに現地に着いたので、先に大仏様の元へお参りに行き、夏限定の御朱印があったので頂いて参りました。

鎌倉は観光地なので、ちょっとした遠足気分を味わえるのも良きです。

解説「男物狂と女物狂」

今回の解説は中森貫太先生。主に能の歴史についてと、物狂いについての説明でした。お能の場合、女物狂が殆どで、男物狂は珍しいと。逆に狂言の場合は、殆どが男物狂なんだそう。

寺院の宣伝になるような演目が作られた時代もあれば、武士に抱えられてお殿様でも演じれるような簡単な演目が出来たり、大衆向けにやってた時は巷ネタが多かったけど、武士は巷のことに疎いから、精神を問うような演目が出来たり、でもそれだとつまらないから、もっと面白い曲を書けと言われたり…こうやって演劇というものは、時代と共に変化していくものなんだ、というお話でした。

なので、FFXが歌舞伎になるのも時代の流れ的には必然だったんですよ、うんうん(何の話?w)

ということで、本日のテーマは、失踪した家族や恋人を探す物狂いの話なんだけど、最終的にハッピーエンドになるのは、ちゃんと寺院にお参りして御利益を得たからだ、だから皆もお参りしようね、的な当時の寺院のCM的な曲なんだとか(笑)そして「土車」は、上演頻度が極端に少ないので、今日観れた方はラッキーだ、というお話でした(ヤッター!)

朝の部:狂言「咲華」

太郎冠者:野村萬斎

咲華:高野和憲

主:飯田豪

後見:内藤連

【あらすじ】連歌の当番になった主人(演:飯田豪)は、伯父から指導を受ける為、太郎冠者(演:野村萬斎)を使いに出す。しかし、伯父の住まいも人相も聞かずに出てきた太郎冠者は、伯父だと名乗る男(すっぱ/演:高野和憲)を連れ帰ってしまう。男を見た主人は驚き、男が「みごひのさっか」というすっぱだと見抜く。事を荒立てずに帰ってもらう為、主人は太郎冠者に男を持て成すように言うが、粗相ばかりするので、見かねた主人が自分の真似をするよう言うと…。

*・*・*

よくある、すっぱに騙される系の話に狂言「口真似」を掛け合わせたかのようなドタバタコメディでしたw

この狂言「咲華」では、とにかく萬斎冠者が粗相をしまくる!!🤣

一体思考回路はどうなってるのか、主人の言うことに「解せぬ」といった感じで、とにかくトンチンカンなことをしまくるのだ🤣

そして、こういう役をやってる時の萬斎さんは芸風的に光る光る輝きまくる!!🤣✨✨✨

そんな暴走する萬斎冠者に振り回される主人の飯田さんも、とてもいい味を出しており面白かったデス🤣

使えない家来を持ってしまった主の苦労を感じてしまった🤣

最近、この組み合わせで観ること多いけど、観るたびに飯田さんの好感度が上がっていきます🤭

ナイス配役でした👍✨

んで、最も「解せぬ」と感じていたのは、詐欺師の咲嘩だろう🤣

退場するときの高野さんの無の表情がそんな感じだった🤣

太郎冠者を騙した詐欺師が最後に振り回されて痛い目みるところは、ちょっとスカッとすると同時に、咲嘩視点から考えると「関わらなければ良かった…」と後悔してるんじゃないだろうか🤣

朝の部:能「土車」

傅小次郎:中森貫太

深草少将ノ子:手島福太郎(子方)

深草少将:野口能弘

能力:野村裕基

笛:栗林祐輔

小鼓:清水和音

大鼓:佃良太郎

地謡:遠藤喜久、鈴木啓吾、桑田貴志、中森健之介

【あらすじ】妻と死に別れた深草少将(ワキ)は、悲しみに打ちひしがれたあげく、我が子を捨てて出家して行方をくらませた。家人の小次郎(シテ)は物狂いに身をやつし、少将の子(子方)を土車に乗せて連れて少将を訪ね歩く。善光寺にやってきた二人は、人を集めてさらに行方を尋ねようと、門前にて物狂の舞を舞う。そこへ、たまたま居合わせた主君である少将は名乗ろうとするが、ここが三界の絆の切り所だと通り過ぎてしまう。やがて小次郎と子は、巡り会えないことに悲嘆し、身を投げようと川縁へ。そこへ思い直して引き返してきた深草少将は、慌ててふたりを押し止める。斯くして、主君と親子は再会を果たすのであった。

*・*・*

子方の謡に切なさが出てて良かった。

ドラマ性があり、ワキとアイの立ち位置が今まで観てきたお能とは違うものなので、観ていて新鮮で面白かったです。

因みに能で使った作り物(今回は車)は、基本的には保管に困るので、その都度解体するそうです。そもそも竹とか使ってると長持ちしないそうで。ただ、今回カンタ先生が作った大道具の車はプラスチックとか現代の技術を使ってるので腐らないそうです🤣

本来は竹とか使って歪さを出したほうが、風情があって良いみたい。

昼の部:狂言「墨塗」

大名:野村萬斎

女:中村修一

太郎冠者:内藤連

後見:野村裕基

*・*・*

去年の夏の薪能で観た演目。しかも配役も一緒。

でも、その時は座席が遠かったから、今回は目の前で観れて大満足(逆に近すぎて目のやり場に困ったカモw)。見所も大ウケでした🤣

嘘泣きで使う墨は、よく見たら液体ではなくクリーム状っぽいものなんだね?垂れないようにはなってるっぽい🤔拭いたら取れるようなものなのかな?てか簡単に落ちてくれないと、後が困っちゃうよね😂

「咲嘩」を観た後だと、水と墨をコッソリ入れ替えるこっちの太郎冠者は賢いと思った。そして、それを内藤さんがやることで上手くハマってると思った。

これが、出来る太郎冠者と無能な太郎冠者の差か…😂

「墨塗」の大名は、とてもチャーミングでお気に入り。前回は薪能で遠く単眼鏡越しに観てたので、今回は間近で、コロコロ表情を変えたり、オーバーアクションをする萬斎さんが観れて楽しかった。面白かったし、ライブならではの迫力も感じることができました🤭✨

昼の部:能「水無月祓」

狂女:中森健之介

都ノ男:野口琢弘

所ノ者:深田博治

笛:栗林祐輔

小鼓:清水和音

大鼓:佃良太郎

地謡:中森貫太、奥川恒治、永島 充、佐久間二郎

【あらすじ】下京に住む男(ワキ)は、播磨国室津にて逗留中、馴染みになった女を妻に迎えようと使いを出したが、女は行方知らずになっていた。男は女との再会を祈ろうと、賀茂明神のある糺の森へと出掛ける。途中、所の者(アイ)と同行する事にした男は、御手洗川のほとりにいる若い女物狂いの噂を聞き、その女を待つ事にする。やがて茅の輪を持ち、道行く人々に夏越の祓を勧める年若い女(シテ)がやって来る。男が女に声を掛け、夏越の祓のいわれを尋ねると、女は夏越の由来を語り、舞い狂う。さらに、男が女に烏帽子を渡して舞を所望すると、言われるままに舞を舞う。その後男は、狂いから醒めた女が探し求めている女だと知り、再会を喜ぶ。やがて、ふたりは連れ立って帰って行くのであった。

*・*・*

結婚を約束した遊女(シテ)と男(ワキ)の再会を描いた演目。女は物狂いになっており、舞を舞う。健之介さんの舞はとても丁寧で素晴らしかったです👏

…が、ご飯食べた後だったので、良いお声の地謡の謡に乗せられて、ちょっと睡魔が危うかった(苦笑)

健之介さんが着てたお着物がとても素敵だなァと思ってたんだけど、彼、背丈が大きいので、着れる装束が限られてるそうです😅そういえば以前、新しい装束は息子サイズで作ってるって言ってたなァ😅

朝の部の能と狂言の共通テーマは、身内を探しに行く話。

昼の部の能と狂言の共通テーマは、男と女(遊女)の再会。

能を知る会の狂言の演目は、萬斎さんがお能の演目に合わせて選んでるので、こういう能と狂言の組み合わせ(共通点)に注目して見るのも、理解度が深まって面白いんじゃないかなーと思います😌

因みに他家とやるときは、カンタ先生が狂言の演目も指定してるようですが、萬斎さんからは「指定されると、たまにやっててつまらない演目を指定されるときがあるから、こっちで選ばせて」と言われたそうです(笑)

因みに次回公演の「長光」を選んだ理由はまだ聞いてないとカンタ先生は仰ってだけど、「草紙洗小町」に対しての「長光」なんで、偽りとかそんな感じなんじゃないですかね?「草紙洗小町」を観たことがないので、あらすじだけでしか判断出来ないのですが。

そういえば、間狂言の科白もお家によって微妙に違うので、字幕作るときは、そのお家毎に合わせて作ってるらしい。カンタ先生の字幕解説はとても丁寧で好きなんだけど、想像以上に大変な作業してるんだな、と思いました。

▼前回の能楽鑑賞日記はコチラ

▼前回の『能を知る会 鎌倉公演』はコチラ